Wildenthal

(720-1019m ü. NN)

Staatl. anerkannter Erholungsort

Auszug aus der Geschichte von Wildenthal

Die Gründung

Der Ort ist, wie der Chronist Oettel 1748 meldet,

„aus rauher Wurzel erbauet und zwar von dem Herrn Grafen Anarg Friedrich, Herrn zu Wildenfels und Hauptmann des Vogtländischen Kreises, und der Name Wildenthal gegeben worden – weil dieses der jüngste Hammer ist, so wird er noch jetzo der Neue Hammer genennt – und gibt itzt in der Viehzucht keinem nichts nach, vielmehr ist dieses der beträchtlichste und von einer großen Anzahl Menschen bewohnte Hammer. Er liegt an der großen Bockau und hat die schönsten Eisenzechen in der Nähe.

Im Jahre 1598, den 10. September, ist auf Kurfl. gnädigste Befehliche dem Herrn von Wildenfels, von denen darzu verordneten Herrn Kommissarien dieses Hammerwerk zu bauen, nebst selbigen Refieren eingeräumt und erblich angewiesen worden.“

Damit gilt der 10. September 1598 als Gründungsdatum von Wildenthal, obwohl die Geschichte unseres Ortes wahrscheinlich noch viel weiter zurück reicht.

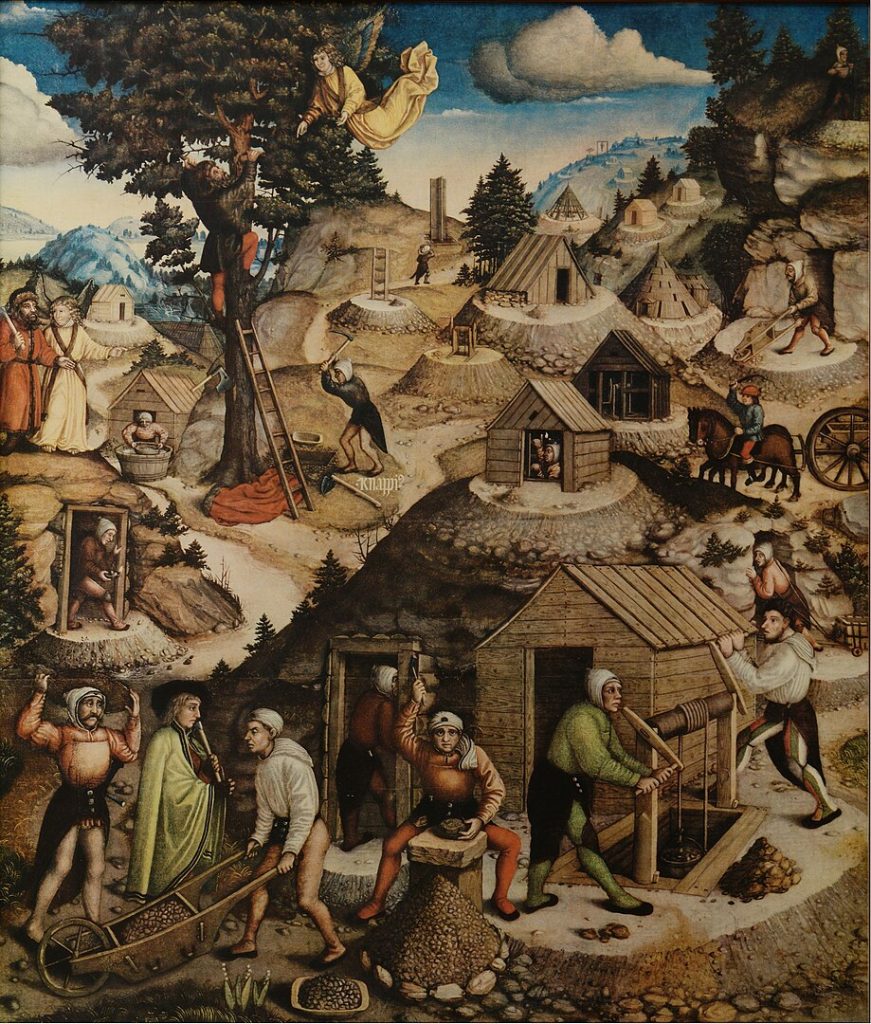

Die Bergbau- und Hammerwerksgeschichte

Überall am Auersberg und um Wildenthal und Oberwildenthal zeugen tiefe Bingen, hohe Bergbauhalden, alte geheimnisvolle Stolleneingänge und langgestreckte niedere „Reithalden“ der Zinnseifen von alter Metallgewinnung. Im Ganzen sollen es ca. 300 Bergwerke am Auersberg gewesen sein. Als ältestes Bergwerk wird die „Bärenzeche“ bezeichnet.

G. Agricola, Begründer der modernen Geologie und Bergbaukunde, beschreibt die alte Zinngrube Fletschmaul 1564 als eine der reichsten Zinnzechen Sachsens. Sie lag im Wildenthaler Forstrevier an der Straße nach Carlsfeld.

Bereits 1555 wurde der Grüner Graben, ein 8 km langer Kunstgraben gebaut. Einst führte er von einem Wehr in der Großen Bockau im heutigen Park Wasser zur Erzgewinnung in das Zinnbergbaugebiet Grün nördlich von Eibenstock. 2019 wurde diese beeindruckende Bergbaulandschaft als Bestandteil der Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří in die Liste der UNESCO-Welterbestätten aufgenommen.

Bald entwickelte sich das Hammerwerk zu einer der ansehnlichsten „Bergfabriken“ Sachsens. Mit Wasserkraft (u.a. „Grüner Graben“) angetrieben, wurde aus Eisenstäben mühsam Schwarzblech gehämmert.

Die Erben des Gründers verkauften 1611 das Werk an Wilhelm Friedrich von Milkau, dem Besitzer des Edelhofes Alberoda bei Aue. Nach mehreren Besitzerwechseln ging es 1647 für 3300 Gulden an Michael Gottschald über. Dieser betrieb auch einen regen Holzhandel. „Holzmichel, der Hammerherr von Wildenthal, hält seinen Kindern einen Studiosus als Präzeptor.“ So schreibt Magister C. Lehmann 1699 im „Historischen Schauplatz…“ und verrät uns damit den volkstümlichen Spitznamen von Michael Gottschald. So ist wohl dieser Gottschald einer der berühmtesten Wildenthaler – eben „dr Holzmichel“.

Um 1650 erbaute Gottschald einen zweiten Stabhammer, gelegen unterhalb der Ortseinfahrt aus Richtung Eibenstock. Wohl dafür wurde neben dem Grüner Graben ein weiter Kunstgraben angelegt. In historischen Akten wird er als „Zulauf Grüner Graben“ bezeichnet.

Der Graben zweigt unweit des Friedhofes von Wildenthal von der Großen Bockau ab, führte über die Wiesen und durch unseren Ort. Heute ist er trockengefallen und schlängelt sich als Weg vom Ehrethausweg am Schwibbogen vorbei zum Park und weiter.

Am 25. August 1655 erwirkte Gottschald ein neues Privileg des Kurfürsten Johann Georg I. von Sachsen, in dem ihm ein Hochofen, ein Blechhammer und ein Zinnhaus sowie das Schlachten, Backen, Brauen und Schenken bewilligt wurde.

Damit wurde wohl der Grundstein für Drechslers Hotel, das spätere Hotel „Am Auersberg“ gelegt, das zu DDR-Zeiten Ausbildungsstätte für die Interhotels des Bezirkes Karl-Marx-Stadt war.

In den Händen der Familie Gottschald blieb Wildenthal, mit kurzer Unterbrechung um 1780, bis nach 1820. Im Jahre1812 waren 26 Arbeiter hier beschäftigt. 1830 bestand das Werk aus 2 Frischfeuern, 1 Zainhütte, 1 Blechhütte und wurde von 5 Meistern geleitet.

1835 kamen ein Blechwalzwerk und die erste Nagelfabrik Sachsen (jetzt Standort öffentl. Toilette) dazu. 1836 geht Wildenthal schließlich an Herrn von Querfurth auf Schönheiderhammer über. Am 16. September 1871 starb der letzte Hammerherr auf Wildenthal, Bruno Thorso Edler von Querfurth. Seine Gruft befindet sich auf dem extra dafür angelegten und geweihten Friedhof Wildenthal.

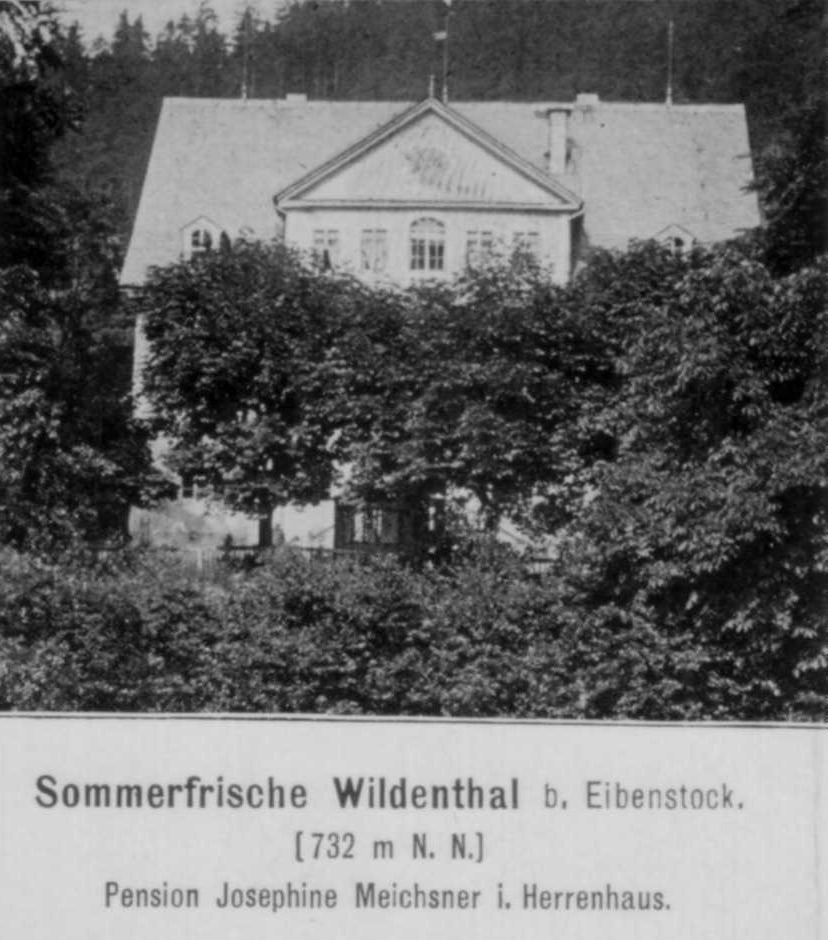

Die alte Poststraße und J. W. v. Goethe

Durch den Ort schlängelt sich die Staatsstraße S 275/272 in Richtung Süden. In Oberwildenthal, beim alten Zollamt und den Zollhäusern, zweigt eine alte Passstraße Richtung Böhmen ab. Über den Hirschenstander Pass, der sich in der Senke des Erzgebirgskammes befindet, führte sie bis Karlsbad. Die bereits 1698 eingerichtete Postkutschenverbindung Leipzig/Borna – Zwickau – Schneeberg – Wildenthal – Karlsbad nutzten zahlreiche Kurgäste, unter ihnen J. W. v. Goethe. 1817 wurde in einem Vertrag zwischen Sachsen und Österreich die Route über Hirschenstand als Extrapost- später auch Eilpostroute festgelegt. Auf einer Kurreise nach Karlsbad starb am 14. Juni 1787 Ernst von Stein in den Armen seiner Mutter, Charlotte von Stein, der langjährigen Freundin Goethes bei einem Nachfahren des Holzmichels im Herrenhaus. Am 10. November 1911 brannte das später als Pension Meichsner genutzte Herrenhaus ab. Sich im Park und an der Sitzgruppe am Schwibbogen befindliche Granit-Werksteine sind Überreste des Hauses, das sich im Park von Wildenthal befand.

Charlotte von Stein schreibt am 27. Juni 1787: „Ein Traum … ist mir in Wildenthal, wo Ernst starb, eingetroffen.“ Er wurde auf dem Friedhof in Eibenstock, dem heutigen Rathausberg, bestattet. Als Dank schenkte Charlotte von Stein der Kirchgemeinde 2 silberne Kerzenleuchter.

Eine „traumhafte“ Liebesnacht soll hier auch J. W. von Goethe während einer seiner Fahrten nach Karlsbad erlebt haben. Ein Schaden an der Kutsche nötigte ihn zur Einkehr in einem Gasthaus, das der bekannte Heimatforscher S. Sieber in Wildenthal vermutete.

In seinem erotischen Gedicht „Das Tagebuch“ (1810) schildert er sein amouröses Abenteuer mit der Nichte eines Wirtes, bei der er nicht zum Ziel kam. Aber es lag nicht an ihr: „Verfluchter Knecht, wie unerwecklich liegst du! – Und deinen Herrn ums schönste Glück betriegst du …“, schreibt er.

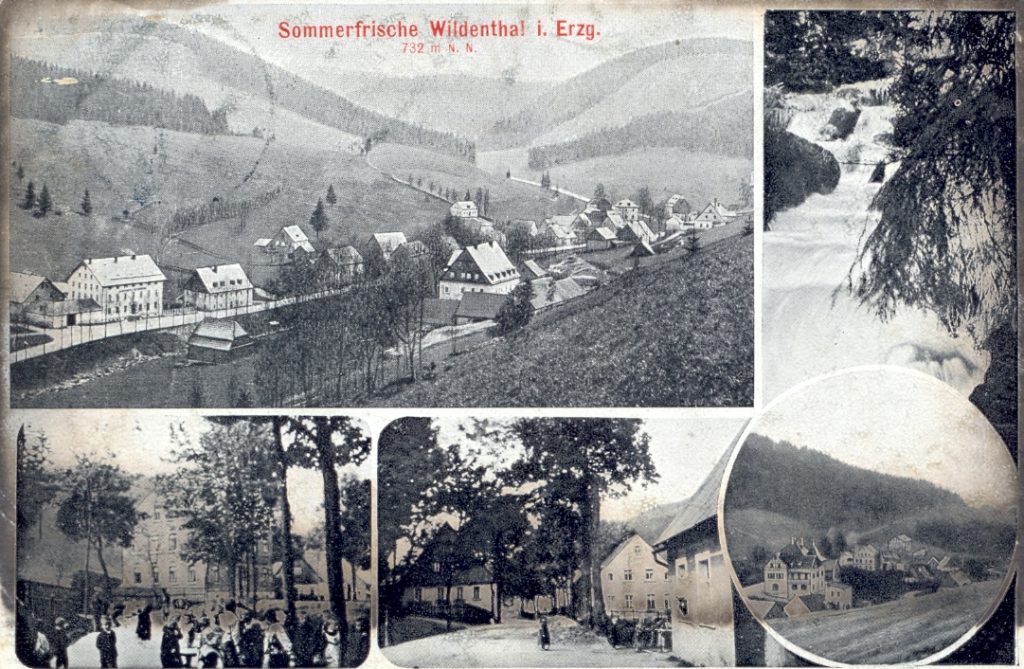

Die Entwicklung zum Luftkurort

Dem Niedergang des Hammerwerkes im 19. Jh. folgte die Entwicklung zum Luftkurort.

1848 schildert Johann Traugott Lindner in seinen „Wanderungen durch das Sächsische Obererzgebirge“ unseren Ort folgendermaßen:

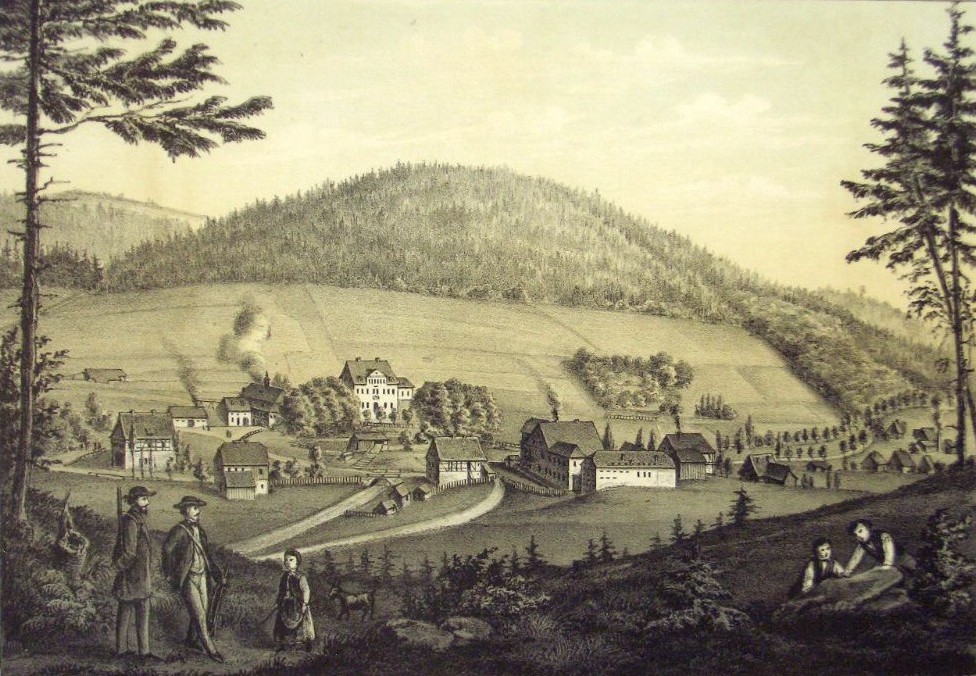

„Tief, aber immer noch in einer Meereshöhe von 2250 Fuß eingebettet, liegt das Eisenhüttenwerk gleiches Namens in der Umarmung des Auersberges und des Zeisiggesanges.

Die große Bockau durchrauscht das Oertchen, dreht das gangbare Zeug in Hütten und Hochofen, sendet von hier aus seinen halben Wasserschatz mittelst des sogenannten Grünergraben für ökonomische Zwecke nach Eibenstock, während die andere Hälfte in seiner engen Wiege über Granitblöcke hinab nach Unterblauenthal in die Mulde strömt . . . . Das Herrenhaus in Wildenthal schaut von einer Anhöhe, wie sich’s gebührt, überlegen auf eine Schaar ärmlicher Hütten hernieder, zwischen welche sich ein jedoch seit mehreren Jahren ein freundliches Posthaus sowie ein restauriertes Wirtshaus eingeschoben haben. Man sieht es diesen Gebäuden an, daß sie in Privathänden sind. Überraschend ist das fiscalische Forsthaus, im italienischen Styl vor ungefähr ein Dutzend Jahren erbaut.“

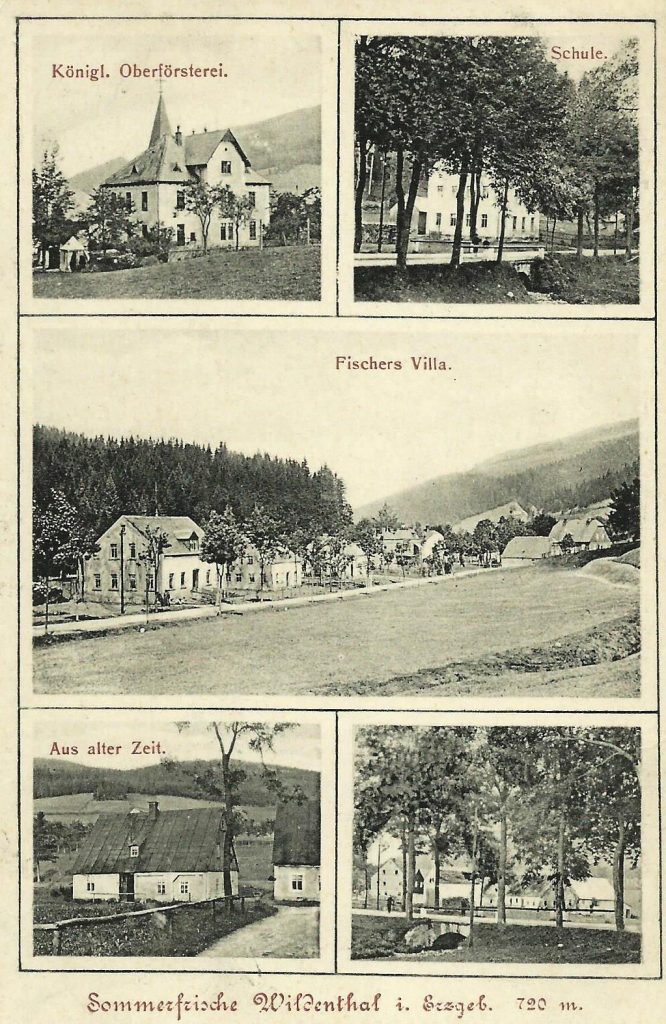

Dieses fiskalische Forsthaus wurde 1834 von der kgl.-sächsischen Forstverwaltung mit einem Kirchturm ähnlichen Dach gebaut, da sich in Wildenthal keine Kirche befand.

Dieses Oberforstamt ist auch das Geburtshaus von Max Friedrich Kunze (1839 – 1921), einem Forstwissenschaftler, Professor an der Forstakademie Tharandt und Begründer des forstlichen Versuchswesens.

Weiter schreibt Lindner 1848: „Das Oertchen hat seit etwa 20 Jahren an seiner Wildheit gar sehr verloren: es führt eine Chaussee nach Karlsbad hindurch, die in der Badesaison sehr lebendig wird; der Besitzer des Werkes und noch einige andere Einwohner sind theils wisenschaftlich gebildet, theils sonst gut unterrichtet, was zur sittlichen Abrundung der geistesarmen Bevölkerung der Vergangenheit viel beitragen mußte und sich auch jetzt schon dadurch kund giebt, dass man gern aus der Nachbarschaft Parthien dahin macht und sich von der wildromantischen Natur umarmen läßt, Kaffee trinkt und Forellen speis´t.“

Wildenthal, das bisher auf dem bereits 1827 chausseemäßig ausgebauten Postkurs die Durchreise vieler Karlsbader Kurgäste erlebte, entwickelte sich so zu einer der ersten „Sommerfrischen“ im Erzgebirge und ist heute auch im Winter ein beliebter Erholungsort.

1860 kam als erster Sommergast der Theologe und spätere Professor für Geografie der Uni Leipzig, Dr. O. Delitsch, nach Wildenthal (Gedenkstein im Park). Seine Aufsätze über das Erzgebirge haben den weiteren Reise- und Wanderverkehr in unseren Bergen wesentlich gefördert.

Bereits 1886 wird Wildenthal als einer der am höchsten gelegenen „Bergcurorte“ genannt.

Wildenthal, der Auersberg und der Erzgebirgsverein

Am 30. Dezember 1877 unternahmen die Schneeberger Seminaroberlehrer Ernst Köhler und Hermann Möckel, der Ratsoberförster Arnold und der Baumeister Görling wieder eine Schlittenfahrt durch das Auersberggebiet. Fasziniert vom Reiz der tiefverschneiten Wälder beschlossen sie bei der Einkehr im Drechslers Hotel (Abriss 2000, jetzt Parkplatz gegenüber Park) in Wildenthal, für das Erzgebirge einen Heimat- und Wanderverein zu gründen.

Am 5. Mai 1878 wurde dann der Erzgebirgsverein in Aue gegründet. Gerade in Wildenthal ist der Erzgebirgsverein sehr rege gewesen und das hing wohl auch mit unserem Hausberg, dem Auersberg, zusammen.

Das Auersberggebiet war ein bevorzugtes Jagdgebiet sächsischer Prinzen und Könige, die besonders dem Rothirsch und Auerhahn nachstellten.

Kurfürst Johann Georg I. von Sachsen (Stadtgründer von Johanngeorgenstadt) ließ im 17. Jh. einen Holzturm auf dem Berg errichten.

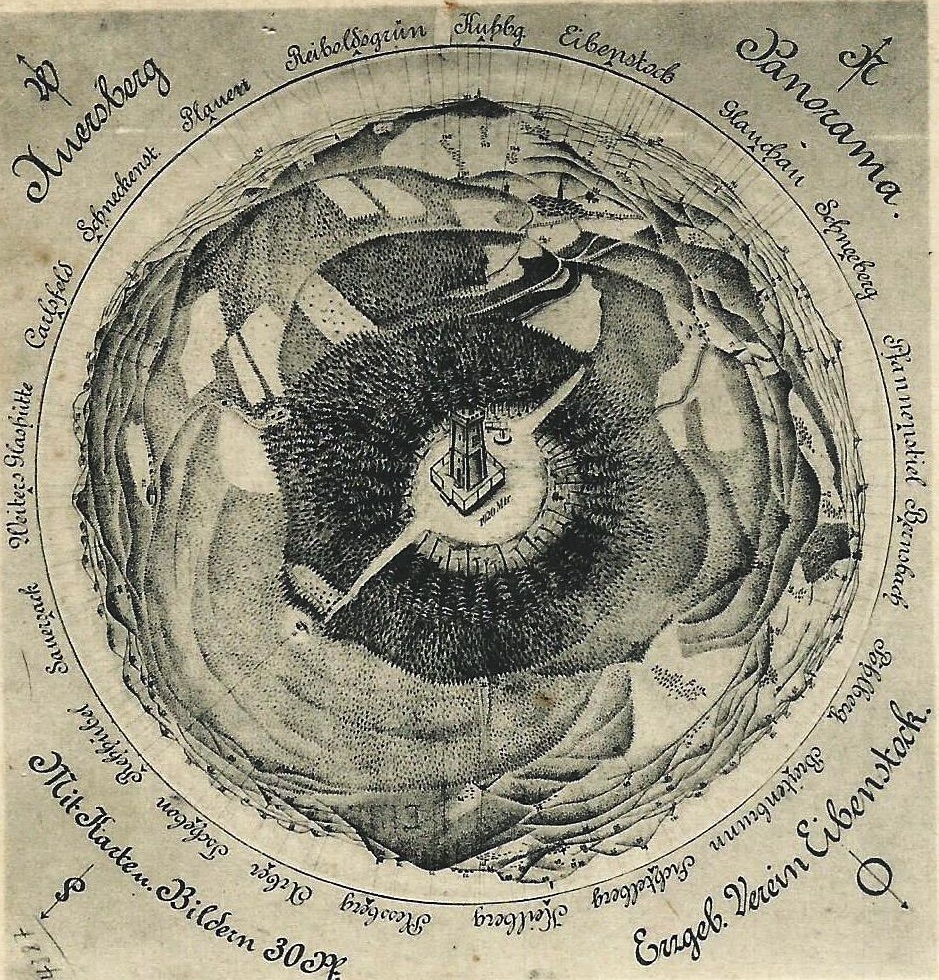

Noch um 1800 galt ein Aufstieg auf den Auersberg als ein Abenteuer. Ein Holzgerüst auf der Höhe konnte auf die Dauer nicht befriedigen. So entschloss sich die königlich-sächsische Landesforstverwaltung, Granitsteine auf den Berg zu bringen und daraus einen Steinturm fügen zu lassen. 1901 wurde er baulich gründlich verändert und auf seine jetzige Höhe von 18 m aufgestockt. Im Anzeigeblatt Eibenstock vom 16.10.1930 wird im Artikel „Ein Wächter der Heimat“ das Jahr 1860 als Baujahr genannt. Damit ist der Auersbergturm der älteste steinerne Aussichtsturm des Erzgebirges.

Dieser Turm lockte viele Wanderer an, die mit Speisen und Getränken versorgt wurden, wochentags durch die Familie Heidel und sonntags sowie feiertags durch die Familie Schneidenbach. Die Verpflegung trugen sie mittels Tragkorb auf den eigens dafür von der Forstverwaltung angelegten Schlangenweg, auch Zick-Zack-Weg genannt, hinauf. Bis heute ist es die kürzeste Wanderwegverbindung auf den Berg.

In einer Anzeige Anfang des vergangenen Jahrhunderts heißt es: „Der Turm ist während der Reisezeit Sonn- und Wochentags geöffnet. Eintritt 20 Pfennige. Turmwärter Heidel in Wildenthal.“

Bereits 1826 wurde der Lindenau-Gedenkstein zum 50-jährigen Dienstjubiläum von G. H. v. Lindenau, königlich-sächsischer Kreisoberforstmeister, unweit des später gebauten Turmes errichtet.

1907 gab man endlich dem Ansinnen des Erzgebirgsvereins statt und am 9. November 1907 war dann in der Presse zu lesen: „Ergebene Einladung zur Weihe des Auersberghauses, Sonntag, den 10. November, von 11 Uhr ab, verbunden mit Konzert…“

1914 wurde es aufgrund des regen Besucherverkehrs erweitert.

Friedrich August III., ab 1904 König von Sachsen, war hier am 27.09.1894, 04.09.1897, 27.09.1899, 03.07.1908 und am 24.08.1912 während seinen Jagden zu Gast.

Nach einer Anekdote soll er am 13.11.1918 mit den Worten „Na da macht eiern Drägg alleene!“ abgedankt haben. Er war der Legende nach ein recht volkstümlicher Mensch, zu der auch eine Episode in Wildenthal beitrug.

Am 24.08.1912 wartete die Dorfgemeinschaft unter Führung von Hotelier Drechsler vor dem Hotel auf seine Ankunft. Doch der sächsische König verspätete sich. Einige Tage später berichtete die örtliche Presse, dass er sich in Wildenthal ganz unflätig benommen habe und in aller Öffentlichkeit kurz vor dem Hotel einfach an ein Wagenrad urinierte.

Das von ihm für das Auersberghaus gestiftete Hirschgeweih ist, wie auch andere Sach- und Textquellen in der Wendezeit 1989/90 leider „verloren gegangen“.

Auch Prinz Johann Georg, Herzog zu Sachsen (Bruder des letzten Königs) nahm am 15.10.1915 hier sein Frühstück ein. Er war sehr zufrieden und sprach lobend über die Räumlichkeiten und das Essen des Unterkunftshauses.

Zum 800-jährigen Herrschaftsjubiläum der Dynastie der in Sachsen regierenden Wettiner stellten die Wildenthaler 1889 einen Wettin-Stein auf. Er befindet sich am heutigen Badrundweg.

Nach 1918 errichteten die Wildenthaler im Ortszentrum einen Gedenkstein für die aus dem Ort Gefallenen des 1. Weltkrieges.

In den 1920er-Jahren wurden eine alpine Abfahrtspiste und eine Naturrodelbahn vom Auersbergplateau Richtung Wildenthal gebaut. Auf alten Ansichtskarten kann man deren Verlauf erkennen, der auch auf alten Karten eingetragen ist.

Da beide Sportarten in der jungen DDR nicht gefördert wurden, verfielen sie immer mehr und sind heute wieder zugewachsen.

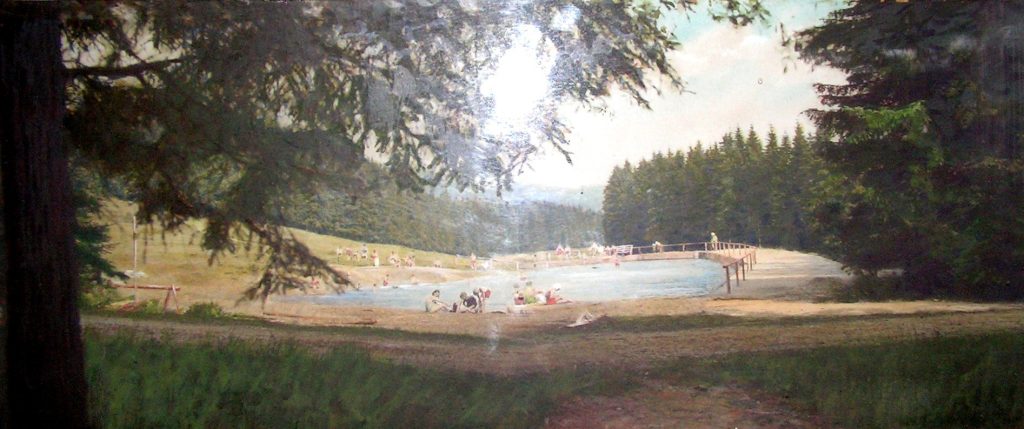

Wildenthal in den Jahren 1933 bis 1945

1935 initiierten der damalige Schulleiter von Wildenthal Dr. Grüntzig, Forstmeister Dick und Bürgermeister Heydel den Bau des Wildenthaler Waldbades. Dr. Grüntzig projektierte dieses Freibad, welches 1936 im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme von Wildenthalern gebaut wurde. Das aufgrund seiner Lage so genannte Mittenwaldfreibad war eines der ersten Freibäder im Erzgebirge.

Heute befinden sich hier am Badrundweg neben dem ehemaligen Waldbad ein Kneippbecken und ein beschaulicher Rastplatz.

In den 1930er-Jahren wurde auch der Dorfring am Waldrand des Auersberghanges angelegt. Neben Bänken zur beschaulichen Sicht auf das Tal, errichteten Wildenthaler 2 Holzhäuschen. Eins diente als Lesestube, mit Büchern in Regalen, das andere als Ruheraum. Beide Häuschen wurden in den 1950er-Jahren mit Pferdefuhrwerken in den Park transportiert und beherbergen heute als Hammerhaisel 1 und 2 Räume unseres Jugendclubs.

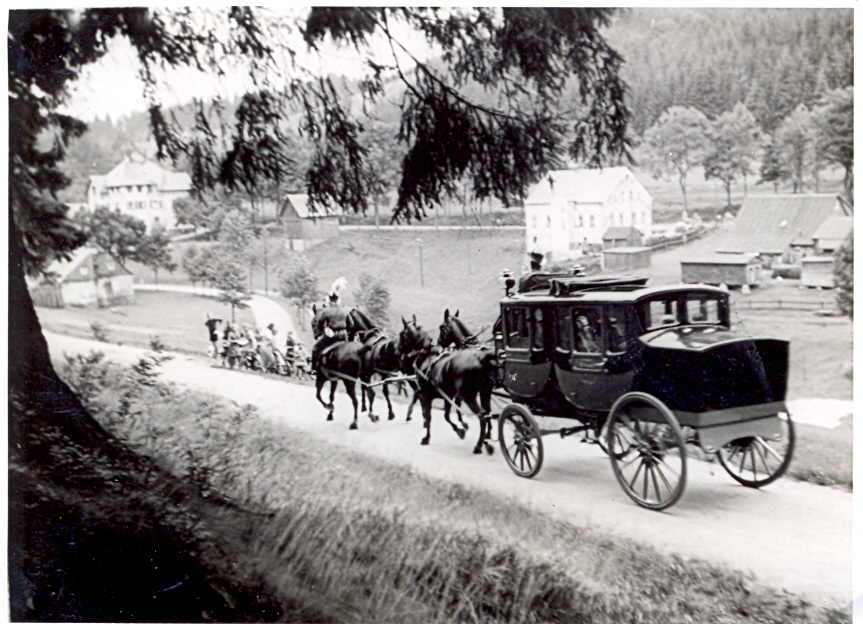

Zur Belebung des Fremdenverkehrs diente auch die Wiedereinrichtung des Postkutschenbetriebes durch die Deutsche Reichspost. Sie befuhr ab Ende der 1930er-Jahre ein Teilstück der 1698 eingerichteten Postkutschenverbindung und machte bei Gnüchtels „Hotel zur Post“ (heute Hammerschenke) Station.

Die Tagespresse berichtet im August 1938:

„Das war eine Begeisterung, als die wiedererstandene Postkutsche Anfang dieser Woche ihre erste Probefahrt unternahm, vom Radiumbad Oberschlema in das Auersberggebiet. Die herrliche gelbe Kutsche mit vier Rappen … . Gemächlich soll man wieder einmal durch das Land fahren …, wie Weiland der Geheimrat von Goethe …, die Schönheiten nahe am Rande des Weges und in der Ferne in aller Ruhe genießen … und Wege soll man fahren, die dem Auto verschlossen sind.“

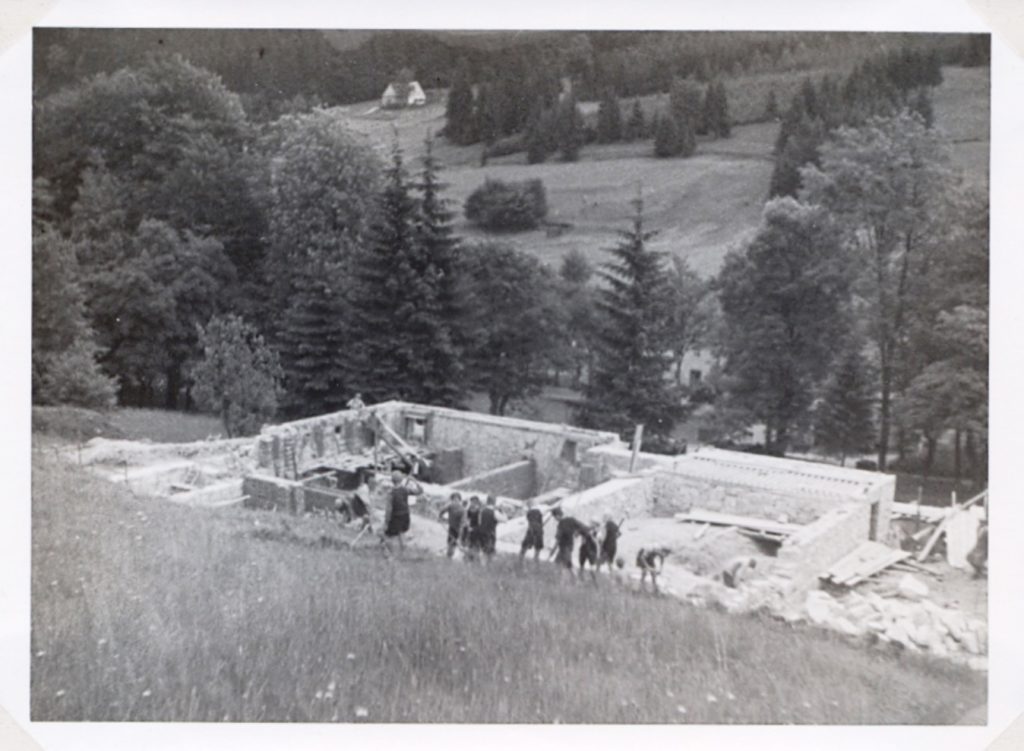

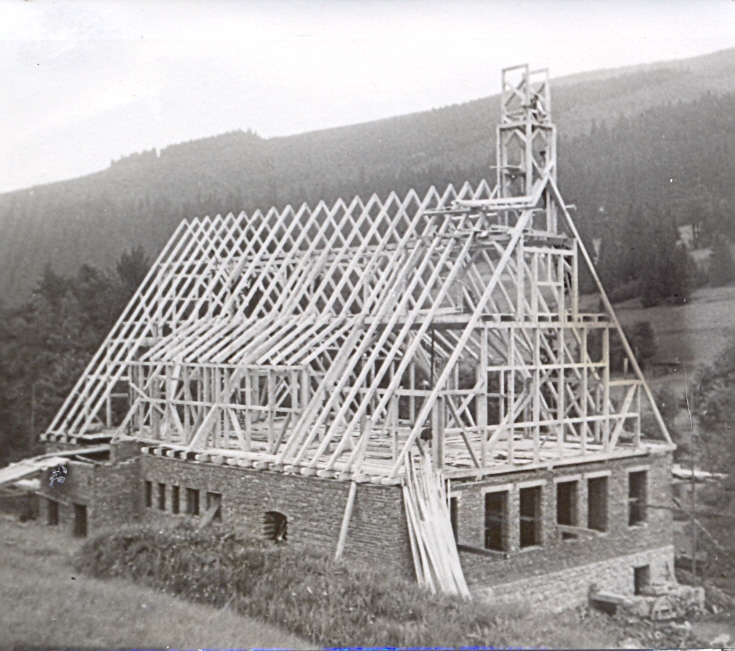

Am 28. Oktober 1938 wurde endlich der dringend notwendige Schulneubau vom Sächsischen Ministerium für Volksbildung genehmigt.

Schon wenige Tage später verfasste Bürgermeister Heydel einen Aufruf an die Bevölkerung, worin er mitteilte, dass der Schulbau mit Beihilfen genehmigt worden sei. Es wurde zur Bedingung gemacht, dass Erdarbeiten in Selbsthilfe erledigt werden. So heißt es weiter: „Alle männlichen Einwohner von 15 bis 65 Lebensjahren haben die Pflicht, sich daran zu beteiligen, zunächst 20 Pflichtstunden. Eine Befreiung ist nur möglich, wenn eine Gebühr von 10,- RM entrichtet wird. Weigerer werden in der Chronik verewigt. Namen werden bei der Einweihung der Schule öffentlich verlesen.“

Nachdem am 14. August 1939 das Richtfest gefeiert wurde, fand die Weihe der neuen Schule als Grenzlandschule und Zentrum der Dorfgemeinschaft am 11. November 1940 statt.

Bereits Ostern 1940 wurde Stephan Dietrich als Schulleiter berufen. Mit seiner Familie zog er am 19. August 1940 ins neu gebaute Lehrerhaus ein.

Besser bekannt war und ist er, weit über die Grenzen des Erzgebirges hinaus, als Mundartdichter und Heimatschriftsteller

unter seinem Spitznahmen Saafnlob.

Seinen Durchbruch gelang ihm 1932, als er im Mitteldeutschen Rundfunk die Hauptrolle in dem von ihm geschriebenen Fastnachtsspiel „Hutzenohmd bein Saafnlob zr Fosndzeit“ sprach.

Zahlreiche Theaterstücke in erzgebirgischer Mundart wurden unter seiner Leitung von Wildenthalern im Dorfsaal aufgeführt. Dietrichs Kulturschaffen trug wesentlich zur Steigerung des Bekanntheitsgrades des Erzgebirges und unseres Ortes bei. Bis 1970 fand in diesem Haus der Schulbetrieb statt. Danach wurde das Gebäude als Gemeindeamt genutzt und ist heute unser Dorfgemeinschaftshaus.

Am 16. März 1939 berichtet die Chronik vom „großen Schnee“. Die Straßen waren kaum passierbar. Erst der 16-Spänner schaffte den Durchbruch.

Vom Zweiten Weltkrieg blieb Wildenthal weitgehend verschont. Auf dem Auersberg wurde eine Flakstellung errichtet und zum besseren Schutz des Luftraumbeobachtungspostens vor widrigen Witterungseinflüssen erhielt die Aussichtsplattform des Turmes 1940 ihre hölzerne Haube.

Gedenksteine an der Straße von Eibenstock nach Johanngeorgenstadt erinnern an eine unbekannte Zahl namentlich unbekannt gebliebener KZ-Häftlinge, die bei einem Todesmarsch im Frühjahr 1945 aus den Außenlagern des KZ Flossenbürg am 15. April 1945 hier den Tod fanden.

Wildenthal nach Kriegsende und staatlich anerkannter Erholungsort

Unmittelbar nach Kriegsende gehörte unsere Gemeinde zur sogenannten Freien Republik Schwarzenberg. Das heißt, unser Ort war militärisch nicht besetzt. Mal fuhren amerikanische Militärfahrzeuge, mal sowjetische durch, bis auch unser Gebiet schließlich der Sowjetischen Besatzungszone zugeordnet wurde.

Nach 1945 hatte Wildenthal oftmals mehr Feriengäste als Einwohner. Während zunächst der Dorfklub ein reges sportlich-kulturelles Leben organisierte, übernahm später der FDGB-Feriendienst (Einheitsgewerkschaft der DDR) diese Aufgabe. Heute wird diese Arbeit durch den Heimatverein Wildenthal e.V. fortgeführt.

Schon 1950 wurde in Anlehnung der jahrhundertelangen Hammerwerksgeschichte das erste Hammerfest durchgeführt. Damit ist es eines der ältesten Volksfeste im Erzgebirge.

Ideengeber waren damals der aus sowjetischer Gefangenschaft zurückgekehrte S. Dietrich (Saafnlob) und Bürgermeister K. Baumann. Bis heute ist es mit kurzer Unterbrechung immer ein beliebtes Volksfest.

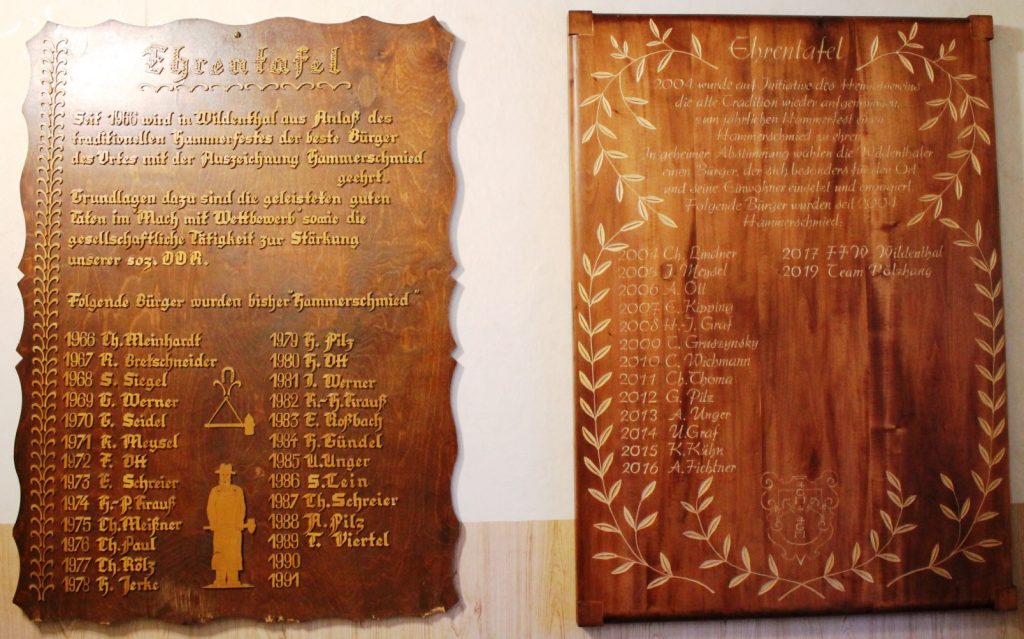

Zu dieser Tadition gehört auch die Kür des Hammerschmiedes. Der erste Hammerschmied wurde 1966 gekürt. Diese Ehrung erfolgte bis zum Jahre 1989. Der Gemeinderat Wildenthal wählte in einer geheimen Abstimmung den gesellschaftlich aktivsten Einwohner des Jahres.Nach der Gründung des Heimatvereins Wildenthal nahm dieser 2004 die Tradition wieder auf, zum jährlichen Hammerfest einen Hammerschmied zu ehren.

Durch eine geheime Wahl aller Wildenthaler ab 14 Jahren wurde per Stimmzettel ein Wildenthaler oder eine Gruppe gewählt, die etwas für die Allgemeinheit leistete, sich uneigennützig für den Ort und seine Bürger einsetzte. Die Namen wurden auf Ehrentafeln aus Holz fest gehalten. Sie befinden sich im Eingangsbereich des Saafnlob-Hauses.

Während zu DDR-Zeiten neben den attraktiven Kulturprogrammen besonders auch durch die von Konsum und HO angebotenen Waren wie Wassermelonen, Gurken aus dem Spreewald, Bettwäsche und Textilien zahlreiche Besucher angelockt wurden, sind es heute andere Aktivitäten.

Mitte der 1950er-Jahre stellte die Holzschleiferei, gelegen auf dem Gelände des ehemaligen unteren Hammerwerkes den Betrieb ein. Die Zellstoff- und Papierfabrik Trebsen bei Grimma erwarb denKomplex und nutzte ihn bis 1990 als Kinderferienlager. 80 bis 90 Kinder je Durchgang erlebten hier mit ihren ca. 15 Betreuern und 7 Personen Küchenpersonal 16 unbeschwerte Tage. Der Elternbeitrag pro Kind betrug 12 Mark. 1965 erhielt der Ort als einer der ersten im Erzgebirge das Prädikat „Staatlich anerkannter Erholungsort“.

Anfang der 1960er-Jahre entstand auch das Modell eines Hammerwerkes am Grüner Graben. Es stand bis 1972 im Park und fand damals besonders bei den Kindern viel Anklang. Leider wurde es durch das damalige Hochwasser hinweggespült.

Nicht aber die Idee für ein neues. Und so wurde zum Hammerfest 2007 das neue Modell am alten Platz festlich eingeweiht. Heute treibt es in Anlehnung an die zwei alten Hammerwerke von Wildenthal zwei Hämmer an und ist gleich neben dem Spielplatz gelegen wieder ein echter Magnet, nicht nur für Kinder. Seit dieser Zeit führt der Jugendclub und später der Heimatverein Wildenthal in Anlehnung an das Pyramidenanschieben zum 1. Advent das österliche Wasserradanschieben durch.

Im Mai 1964 und 1968 erlebte Wildenthal die Durchfahrt der Teilnehmer der Internationalen Friedensfahrt über den Hirschenstander Pass nach Karlsbad bzw. Prag. Noch im gleichen Jahr 1968, in der Nacht zum 17. August, überquerten sowjetische Panzer den Grenzübergang zur Niederschlagung des Prager Frühlings und rückten bis kurz vor Karlsbad vor. Einheiten der NVA (Nationale Volksarmee der DDR) blieben jedoch vor der Grenze stehen und lagen wochenlang im Wald zwischen Oberwildenthal und Grenze in Bereitschaft.

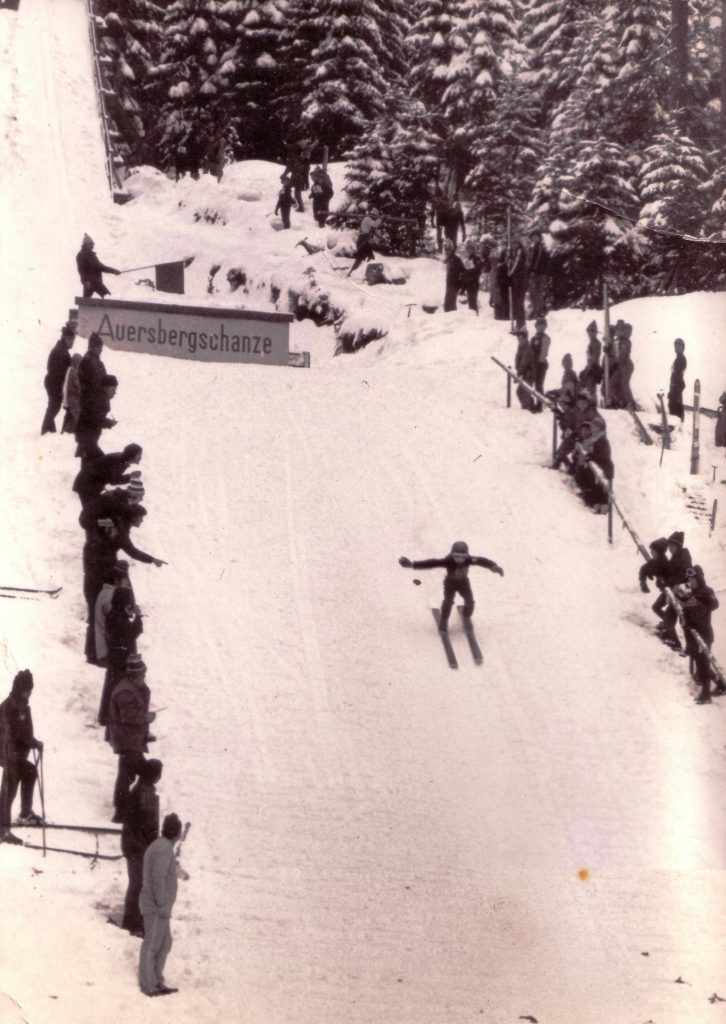

1972/73 baute der SC Wildenthal mit Unterstützung von NVA-Soldaten aus Johanngeorgenstadt neben der kleinen Schanze (K 26) die große Auersbergschanze (K 48) als Ersatz für die baufällige Schanze aus den 1920er-Jahren. Bis zur deutschen Wiedervereinigung fanden regelmäßig Skispringen im Rahmen der Kinder- und Jugendspartakiade statt und manch späterer Weltklassespringer nahm hier an Wettkämpen teil.

Für die Wildenthaler war der 30. Juni 1983 von besonderer Bedeutung. Ein auf den Namen „Auersberg“ getauftes Schiff wurde in Dienst gestellt. Es war eines von fünf in der DDR entwickelten und von der Mathias-Thesen-Werft Wismar gebauten „Roll on/Roll off-Schiffe (kurz Ro-Ro-Schiff).

Mit der Gemeinde Wildenthal schloss der VEB Deutfracht/Deutsche Seereederei Rostock (DSR) einen Patenschaftsvertrag. Im Sinne dieses Vertrages entwickelte sich in den Folgejahren ein reger Kontakt, einschließlich gegenseitiger Besuche von Kapitän, Schiffsbesatzung, Bürgermeister und Wildenthalern.

Ein von Matrosen geschaffenes originalgetreues Modell des Schiffes befindet sich im Dorfgemeinschaftshaus, ebenso eine Tafel mit Schiffsknoten und einem Rettungsring mit Steuerrad aus Holz. Leider gingen einige andere Stücke wie zum Beispiel eine Schiffsglocke im Wendetrubel verloren. Mit den politischen Veränderungen 1989 und 1990 endete auch die Patenschaft und die „Auersberg“ wurde an den neuen Eigentümer, der Deutschen Seereederei GmbH Rostock, übergeben. Die MS „Auersberg“ befuhr noch bis Ende 2010 unter verschiedenen Namen und unter verschiedenen Flaggen die Weltmeere.

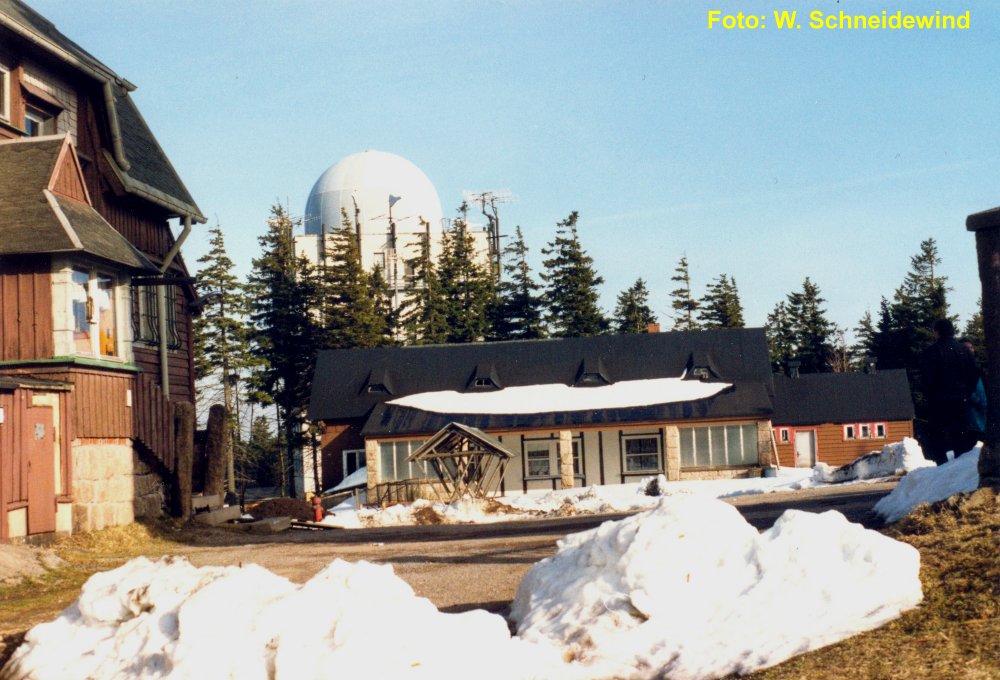

Ab August 1983 ließ das Ministerium für Staatssicherheit der DDR etwas unterhalb des Auersbergplateaus eine Radarstation errichten. Der Bau der Anlage dauerte bis November 1985 und wurde fortan aufgrund der Kuppel im Volksmund als „Stasi-Moschee“ bezeichnet.

Als nach der deutschen Wiedervereinigung Pläne der Gemeinde Wildenthal zur Umnutzung als Stasi-Museum oder auch als Jugendherberge fehlschlugen, ließ in den 1990er-Jahren die DFS (Deutsche Flugsicherung) das Gebäude umbauen und nutzt es seitdem als Radaranlage.

Anfang Dezemberr 1989 klopften einige Männer aus Wildenthal, eines Abends an das Eisentorder damaligen Stasi-Moschee und begehrten Einlass, der überraschender Weise auch gewährt worden ist. Sie erhielten zwar keine Führung, jedoch Zutritt zu verschiedenen Räumen. In einigen schallisolierten saßen Männer vor modernster Technik. Auf Fragen wurde bereitwillig geantwortet. So z. B., dass die Anlage der Luftraumüberwachung infolge der Stationierung von mit atomaren Sprengköpfen bestückten Mittelstreckenraketen in Bayern und Baden-Württemberg diene, aber auch der Abhörung des Telefonverkehrs zwischen der Bayerischen Staatsregierung in München und der Bundesregierung in Bonn. Als „Nebenprodukt“ wurde auch der örtliche Telefonverkehr abgehört. Nach ca. 2 Stunden fuhr ein schwarzes Auto vor. Der Bezirksstaatsanwalt aus dem damaligen Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) forderte die Gruppe auf, das Gebäude unverzüglich zu verlassen. Eines Nachts, einige Tage später, rollten NVA Transporter durch Wildenthal. Nun stand das Gebäude leer. Nach langem Hin und Her zwischen Landratsamt Aue und der Gemeinde Wildenthal, keiner wollte so recht die Schlüssel für das Gebäude haben, lagen sie in Wildenthal im Gemeindeamt. Vergeblich suchten Wildenthaler den unter dem Objekt vermuteten Bunker. Während der Aufenthalte sprang mehrmals der sich in der Garage befindliche große Schiffsdiesel an, obwohl kein Stromverbraucher gefunden werden konnte. Am 7. Oktober 1989 kam es während einer Festveranstaltung der Gemeinde Wildenthal zum 40. Jahrestag der Gründung der DDR in der ehemaligen Kulturbaracke und heutigen Ferienunterkunft im Park, nach der Festrede auch bei uns zu kritischen Stimmen über die politische Führung. Ab November 1989 fanden dann mehrere Zusammenkünfte von Einwohnern im Saal des Kinderferienlagers Trebsen statt, in denen eine Änderung der Politik gefordert wurde.

Wildenthal nach der deutschen Wiedervereinigung

1992–1994 wurden der Turm und das Auersberghaus von der Gemeinde Wildenthal mit umfangreichen Fördermitteln des Freistaates Sachsen umfassend und stilgetreu saniert.

In dieser Zeit sollte auch das alte Waldbad mit bereits bewilligten Fördermitteln erneuert und modernisiert werden. So enthielt die Planung zum Beispiel einen Mutter-Kind-Glasturm. Da die finanziellen Mittel für die Auersbergprojekte nicht reichten, entschloss sich der Gemeinderat, die Fördermittel umzuschichten. Der Zusage der Bewilligungsbehörde für das Folgejahr Mittel auszureichen, wurde nicht nachgekommen, sodass das Projekt Waldbad nicht realisiert werden konnte.

Zum 1. Januar 1994 wurde die bis dahin selbständige Gemeinde Wildenthal im Zuge der ersten Sächsischen Kommunalreform eingemeindet und bildet seitdem mit den Ortsteilen Wildenthal und Oberwildenthal sowie dem Auersberg die Ortschaft Wildenthal in der Stadt Eibenstock.

Am 1. März 1997 erfolgte die feierliche Wiedereröffnung des Grenzüberganges nach Tschechien bei Oberwildenthal für Wanderer, Ski- und Radfahrer.

Eiserenes Tor – so nannte man in der Region den Grenzübergang seit der Schließung nach 1945. Hier fand zum EU-Beitritt von Tschechien am 1. Mai 2004 auch eine kleine Feier von Bürgern beiderseits der Grenze statt.

Im August 1998 feierten die Wildenthaler mit zahlreichen Gästen im Rahmen einer Festwoche das 400-jährige Bestehen unserer Gemeinde. Der Ort war mit der Darstellung verschiedener Episoden aus der Ortsgeschichte festlich geschmückt und extra dafür wurde ein silberner „Wildenthaler“ geprägt. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wildenthal trugen mit den Feuerwehren der Umgebung durch eine große Schauübung zum Gelingen bei.

Wildenthal wurde, wohl aufgrund seiner Lage im tief eingekerbten Tal der Großen Bockau, immer wieder von Hochwässern betroffen. So auch am 12. Und 13. August 2002 als auch Teile unseres Parks und des Grüner Grabens von den Wassermassen weggespült wurden.

Ein Jahr später, am 19. August 2003, begrüßten Mitglieder des Heimatvereins und der Freiwilligen Feuerwehr Wildenthal den damaligen Ministerpräsidenten Sachsens, G. Milbradt sowie Staatsminister Flath, die sich auf einer Inspektionstour durch vom Hochwasser betroffene Gebiete befanden. Eines der schlimmsten Hochwässer ereignete sich am 7. August 1908. Dabei wurden Teile eines Wohnhauses an der unteren Brücke weggerissen.

Zum Festumzug anlässlich der 850-Jahr-Feier von Eibenstock am 9. Juli 2005 war fast der ganze Ort mit abwechslungsreichen Bildern zu unserer Hammerwerksgeschichte auf den Beinen; ebenso zur 725-Jahr-Feier von Auerbach/Vogtl. am 5. August 2007.

Am 18. Mai 2007 weihten die Mitglieder des Heimatvereins Wildenthal e. V. das Dorfgemeinschaftshaus (ehemalige Schule) im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Auersberghauses im Beisein der Enkeltochter von S. Dietrich auf den Namen „Saafnlob-Haus“.

Einen Tag später enthüllten Mitglieder des Vereins im Beisein des Landrates aus gleichem Anlass einen Jubiläumsstein mit Gedenktafel im Park. Einige Tage vorher war bereits eine Weißtanne gepflanzt worden, in Anlehnung an die alte Riesentanne am Ellbogenweg, die bis zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts über 400 Jahre auf das liebliche Tal herabblickte.

Am 25. März 2010 kam es im Bereich des ehemaligen Urbanus Stollens in Oberwildenthal durch heftige Wasserausbrüche zur teilweisen Überflutung einiger Grundstücke der Zollhäuser an der alten Passstraße nach Böhmen. Im Auftrag des Sächsischen Oberbergamtes Freiberg folgte die Erkundung der Schadstelle, woran sich eine entsprechende Verwahrung anschloss. Die weinrote Färbung des Massenaushubes wies auf früher abgebauten Hämatit (Roteisenstein) hin. Zinn und Eisenerz zählen zu den seit frühester Zeit um Wildenthal abgebauten Rohstoffen. Immer wieder kam es zu Tagebrüchen infolge des Altbergbaus, so auch noch im selben Jahr am Mühlberg in der Ortslage Wildenthal. Bei Erdarbeiten tat sich plötzlich die Erde auf und ein alter Stollen, der Julius-Stolln, wurde uns wieder in die Erinnerung gebracht Die Wassersäule im aufgegangenen Stollen betrug über 22 m.

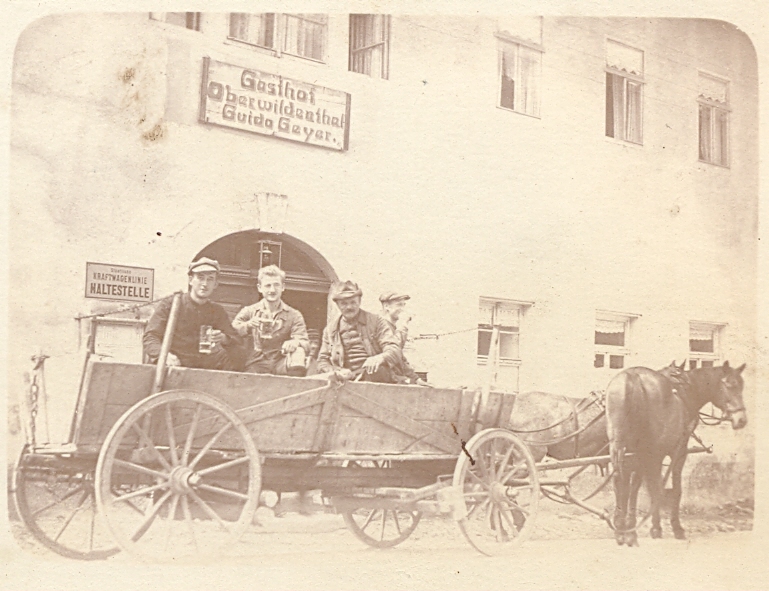

2011 wurde in Oberwildenthal das Ferienheim des VEB Textilmaschinenbau Aue abgerissen. Der Ursprung dieses Gebäudes ist unbekannt. Denkbar ist, dass es bereits zur Grundsteinlegung als Gasthof und Pferdestation an der alten Passstraße nach Böhmen geplant war. Anfang des 20. Jh. war Guido Geyer Besitzer des Gasthofes. Ab Anfang der 1960er Jahre erfolgte die Nutzung als Ferienheim und nach 1990 bis 2004 als Pension.

Auf der anderen Seite der späteren Reichsstraße R 93 befand sich das Kgl.-sächs. Zollamt. Ebenfalls 2011 erfolgte der Abriss des ehemaligen unteren Hammerwerkes. 1991 kaufte ein Privatmann das nun nicht mehr genutzte Kinderferienlager von der Treuhand und nutzte es bis 2001 als Aussiedlerheim, besonders für so genannte Russland- oder Wolgadeutsche.

Nach knapp 130-jähriger Nutzung schloss am 25. September 2016 der Kirchsaal der ev.-luth. Kirchgemeinde Eibenstock in Wildenthal im Rahmen eines Erntedankfestes für immer seine Pforten. Dieser befand sich im Gebäude rechts vor der Kreuzung nach Carlsfeld. 1888 wurde mit dem notwendigen Schulumbau das Schulzimmer auch als Kirchenraum umgestaltet. Der Lehrer hatte schon vorher, jeden Sonntag Betstunde zu halten. Nachdem die Weihe des so genannten Betsaales stattfand, wurden hier von Eibenstocker Pfarrern regelmäßig Gottesdienste gehalten, Taufen durchgeführt und Abendmahl gespendet.

In der zweiten Hälfte der 1920er-Jahre gab es Pläne zum Neubau einer kleinen Kirche in Wildenthal, wohl aufgrund von zunehmenden Beschwerden zahlreicher Urlaubsgäste, die nicht immer zum Gottesdienst nach Eibenstock wollten. Diese schlugen allerdings fehl.

Zum 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls, war Wildenthal am 9. November 2019 Austragungsort eines Treffens von DDR-Skispringerlegenden. Unter ihnen waren Helmut Recknagel, Hans-Georg Aschenbach, Jens Weißflog und über 50 weitere ehemalige Weltklassespringer. Als Gäste konnte eine kleine Delegation aus Österreich unter Leitung von Reinhold Bachler begrüßt werden. Die Grüße des DSV (Deutscher Skiverband) überbrachte Horst Hüttel, Sportdirektor Weltcup.

H.-J. Graf